鄭大張懿強AM:內置封裝網絡引發應變場,使鈣鈦礦太陽能電池中鉛泄漏抑制率高達96.98%發表時間:2025-07-11 14:11

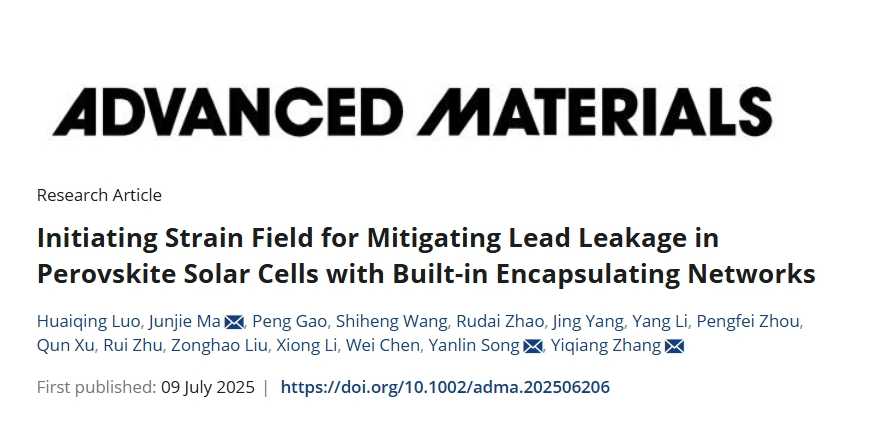

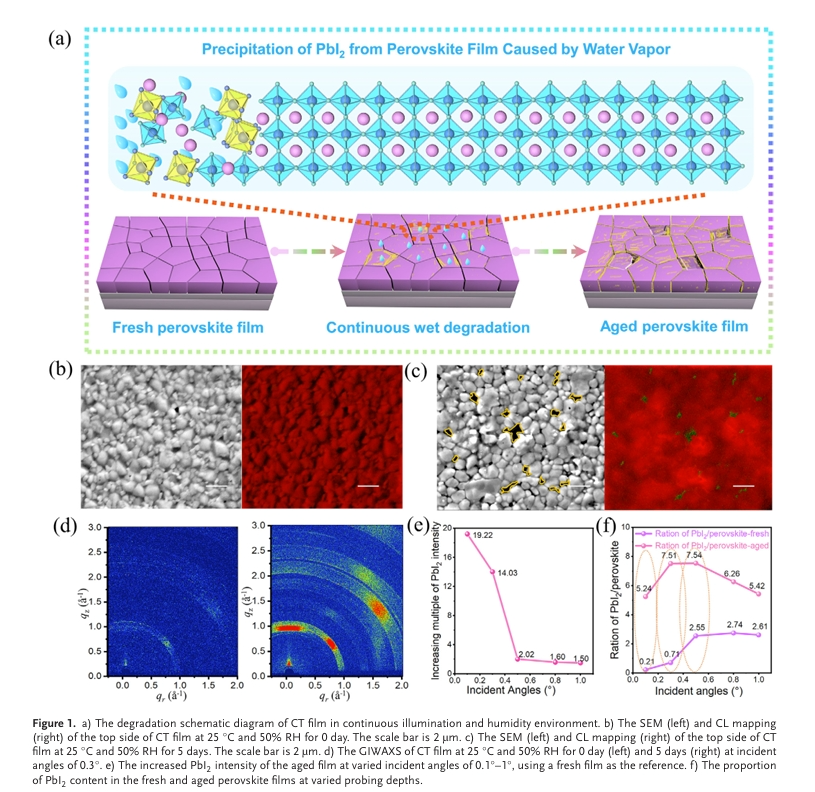

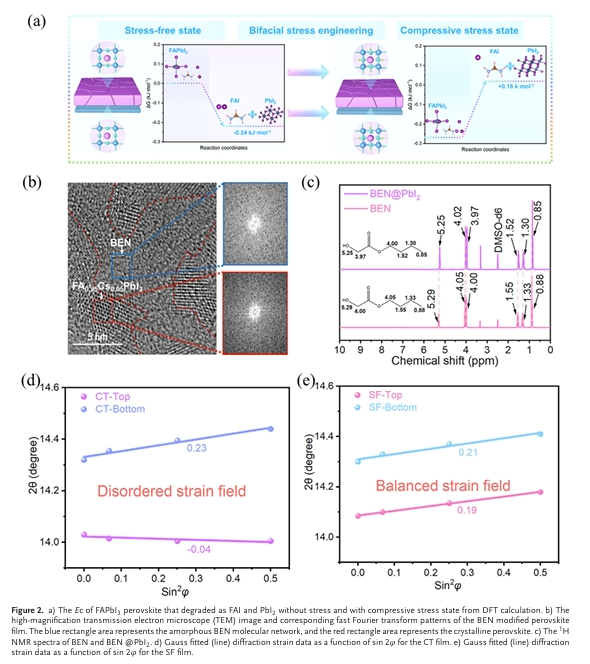

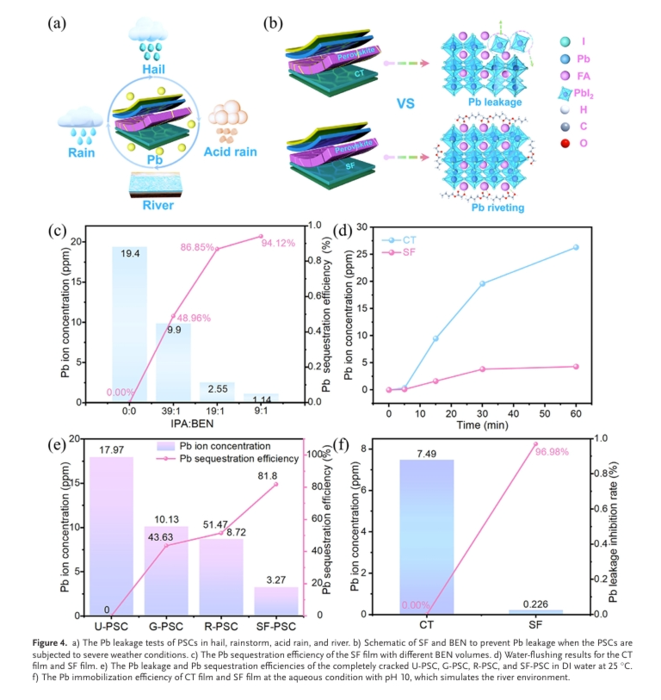

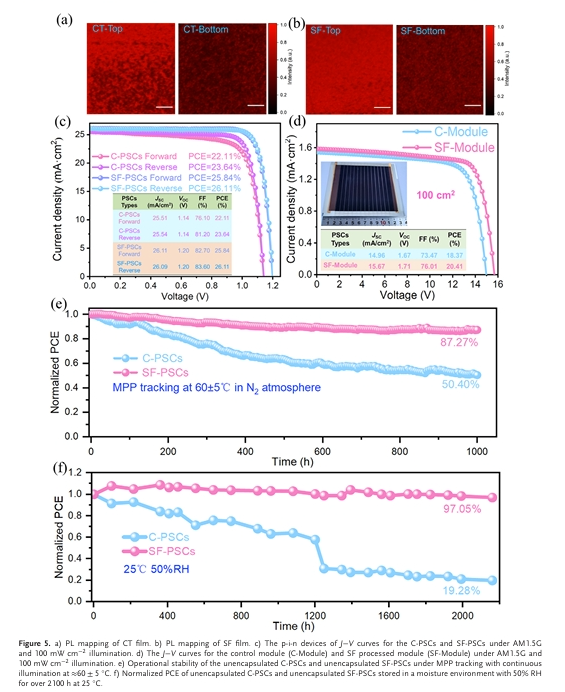

主要內容 盡管鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)憑借**的光電轉換效率(PCE)在光伏領域大放異彩,成為**潛力的新一代能源技術,然而,其運行穩定性欠佳以及鉛(Pb)泄漏問題,卻如同一道難以跨越的溝壑,嚴重阻礙了其邁向商業化應用的步伐。長期以來,由于鉛沉淀機制錯綜復雜、尚不明晰,業內普遍認為,防止鉛泄漏主要依賴于傳統的薄膜外封裝技術,但這種單一手段效果有限,難以從根本上解決問題。 01 創新研究:構建堅固“鎧甲”強化鈣鈦礦薄膜 由鄭州大學張懿強教授、馬俊杰教授,以及中國科學院綠色印刷重點實驗室主任宋延林教授領銜的科研團隊,憑借深厚的專業知識和勇于創新的精神,開展了一項**前瞻性和突破性的研究。該團隊獨辟蹊徑,精心構建內置化學密封網絡協同封裝體系,并巧妙引入平衡的壓縮應變場,成功實現了對鈣鈦礦薄膜內部結構的強化。這一創新舉措如同為鈣鈦礦薄膜穿上了一層堅固的“鎧甲”,在提高結構解離的熱力學能壘方面成效斐然,有效抵御了外部刺激對器件的破壞,從而大幅降低了鉛泄漏的風險。 為了深入探究鉛泄漏的內在機制,團隊借助**的原位平面分辨陰極發光技術和深度分辨掠入射廣角散射技術,對鈣鈦礦薄膜進行了全方位、深層次的剖析。經過不懈努力,終于成功闡明了薄膜內二次鉛相的空間演變規律,為解決鉛泄漏問題提供了關鍵的理論依據。*終,實驗結果顯示,受損鈣鈦礦太陽能電池的鉛泄漏抑制率高達96.98%,這一驚人的數據充分證明了該研究方法的有效性和可靠性。 02 成果斐然:光電轉換效率與環境穩定性雙突破 不僅如此,研究團隊在光電轉換效率方面也取得了令人矚目的成就。經過反復優化和精心制備,面積為0.10 cm2的電池光電轉換效率達到了26.11%,而面積為100 cm2的組件光電轉換效率也穩定在20.41%。更值得一提的是,未封裝的鈣鈦礦太陽能電池在濕度環境下歷經2160小時的嚴峻考驗后,仍能保持初始光電轉換效率的97.05%,展現出極強的環境適應性和長期穩定性,這在實際應用中具有重要意義。 在本研究中,團隊創新性地采用植入內置化學密封網絡進行封裝,并引入平衡應變場的方式,搭建起一個全新的薄膜內研究平臺。這一平臺的建立,旨在從根本上攻克鈣鈦礦太陽能電池運行不穩定和鉛污染風險等關鍵難題。通過深入研究,團隊發現,在外部刺激的作用下,鈣鈦礦材料的老化降解部位和鉛泄漏源頭主要集中于淺表面缺陷。而壓縮應變所賦予的結構剛性增強,就像給材料注入了一股強大的“力量”,大幅提高了與鉛相關降解反應的熱力學能壘,使得鉛離子更難從材料中解離出來。此外,苯并惡嗪(BEN)上的路易斯堿基團(包括羥基─OH和羰基─C═O)與鉛(Pb)位點之間產生的化學螯合作用,如同一個個精準的“捕手”,在螯合解離的鉛離子方面發揮了關鍵的協同效應,進一步減少了鉛泄漏的可能性。基于此,所制備的器件展現出**的鉛屏蔽能力,即便處于極端環境條件,也能將鉛泄漏有效控制在安全水平,為鈣鈦礦太陽能電池的安全使用提供了有力保障。 03 意義深遠:為鈣鈦礦電池商業化鋪就光明之路 這種基于應變場調控的鈣鈦礦太陽能電池(SF-PSCs)不僅實現了26.11%的高光電轉換效率,而且在25℃、相對濕度50%的環境中暴露超過2100小時后,效率損失不到3%,充分彰顯了其優異的運行穩定性和耐久性。同時,面積為100 cm2的組件也取得了20.41%的光電轉換效率,為大規模商業化應用奠定了堅實基礎。 該研究為通過調控薄膜內部結構剛性來緩解鉛泄漏問題提供了全新的概念性見解,猶如一盞明燈,為推動鈣鈦礦太陽能電池的環境可持續發展指明了方向。同時,也為克服其商業化進程中的關鍵障礙提供了有力的理論支撐和實用的解決方案,有望加速鈣鈦礦太陽能電池從實驗室走向市場的步伐,為全球能源轉型和可持續發展做出重要貢獻。

文獻信息 Initiating Strain Field for Mitigating Lead Leakage in Perovskite Solar Cells with Built-in Encapsulating Networks Huaiqing Luo, Junjie Ma, Peng Gao, Shiheng Wang, Rudai Zhao, Jing Yang, Yang Li, Pengfei Zhou, Qun Xu, Rui Zhu, Zonghao Liu, Xiong Li, Wei Chen, Yanlin Song, Yiqiang Zhang https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202506206 - 產品咨詢及購買請聯系我們 - |