蘇大李亮Sci. Bull:揭秘!高濃度前驅體結晶控制背后的奧秘,助力雙面鈣鈦礦太陽能電池光子損失小化發表時間:2025-05-28 14:06

主要內容 鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)憑借其**的光電轉換效率與低成本制備工藝,在光伏領域迅速崛起,成為推動可再生能源技術革新的關鍵力量。鈣鈦礦材料獨特的晶體結構賦予其優異的光吸收能力及高效的電荷傳輸特性,目前其認證的光電轉換效率(PCE)已突破26%,展現出巨大的應用潛力。然而,隨著市場對高效、穩定太陽能電池需求的不斷攀升,傳統單面鈣鈦礦太陽能電池(monofacial PSCs)在光吸收與利用效率方面的局限性逐漸凸顯,制約了其進一步發展。 為突破這一技術瓶頸,蘇州大學物理科學與技術學院的李亮教授與孫浩軒教授率領其科研團隊,將研究重心轉向雙面鈣鈦礦太陽能電池(Bi-PSCs)的創新研發。雙面鈣鈦礦太陽能電池的設計靈感源自雙面硅基光伏組件的成功經驗,預計到2030年,雙面硅基光伏組件的市場份額將超過70%,展現出廣闊的市場前景。這種新型電池結構能夠高效捕捉來自正面和背面的光線,顯著提升光子收集效率,并具備與疊層太陽能電池及光子工程模塊靈活集成的優勢。 盡管雙面鈣鈦礦太陽能電池潛力無限,但其性能目前尚未達到單面鈣鈦礦太陽能電池的水平,特別是在短路電流密度(Jsc)方面存在顯著差距。目前,雙面鈣鈦礦太陽能電池正面光電轉換效率的*高紀錄為23.3%,盡管其開路電壓(Voc)和填充因子(FF)已分別達到單面鈣鈦礦太陽能電池的96.3%和97.0%,但短路電流密度仍僅為單面電池的93.0%(數據來源:Best Research-Cell Efficiencies,https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html 2025年)。因此,提升短路電流密度成為推動雙面鈣鈦礦太陽能電池技術發展的關鍵。 針對這一挑戰,李亮教授與孫浩軒教授團隊提出了一種創新策略,通過優化厚膜質量并減少光子損失,來提升雙面鈣鈦礦太陽能電池的性能。團隊選用乙基三氫氯化胍(EGTHCl)作為生長調節劑,利用其極性鍵與鈣鈦礦形成氫鍵,從而**調控鈣鈦礦的成核密度與位置,有效減輕厚膜沉積過程中高濃度前驅體帶來的不利影響。此外,薄膜中殘留的EGTHCl分子還能鈍化鈣鈦礦中未配位的Pb2?和甲脒(FA)空位,顯著提升電池的光電轉換性能。 經過優化,雙面鈣鈦礦太陽能電池實現了23.4%的光電轉換效率(PCE)和創紀錄的正面短路電流密度(Jsc)25.01 mA cm?2,展現了其**的性能提升。同時,未封裝的器件在**功率點(MPP)跟蹤測試中,經過2000小時的持續運行,仍能保持其初始光電轉換效率的80%以上,顯示出出色的長期穩定性。在反射率為0.2的條件下,該器件的輸出功率密度更是超過了26 mW cm?2,為雙面鈣鈦礦太陽能電池的商業化應用奠定了堅實基礎。

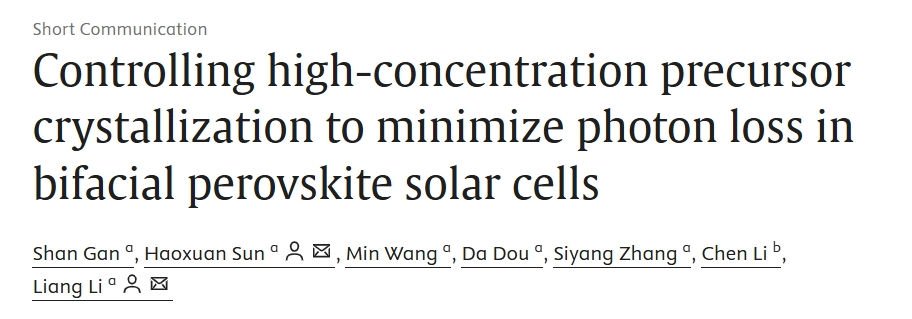

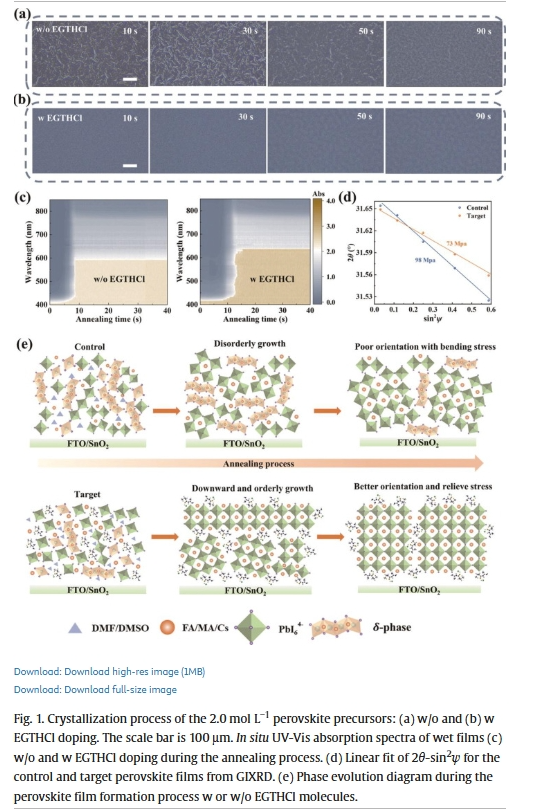

文獻信息 Controlling high-concentration precursor crystallization to minimize photon loss in bifacial perovskite solar cells Shan Gan , Haoxuan Sun , Min Wang , Da Dou , Siyang Zhang , Chen Li , Liang Li https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927325005651 - 產品咨詢及購買請聯系我們 - |