西南科大&SIAM ACS:通過納秒脈沖激光熔化對硅太陽能電池進行鈦超摻雜,探討其影響性能的關鍵因素發表時間:2025-01-16 11:03

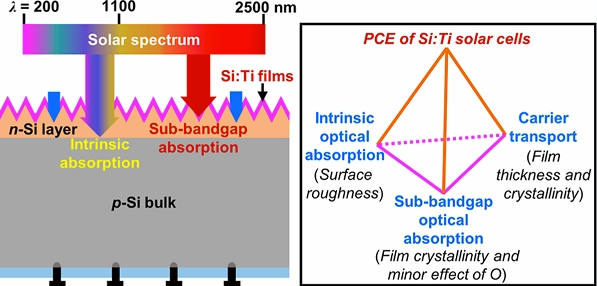

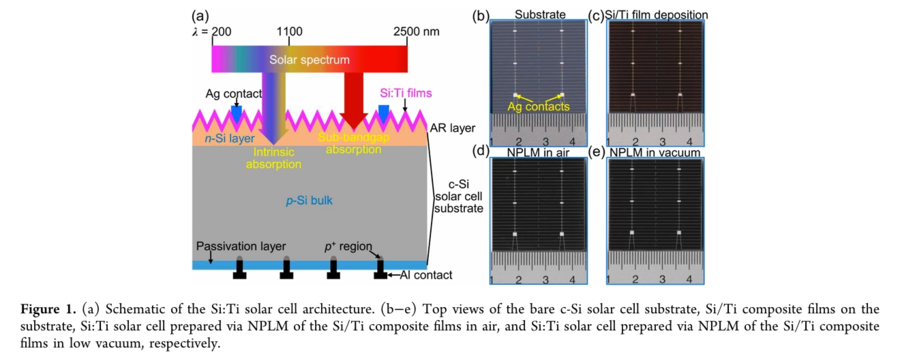

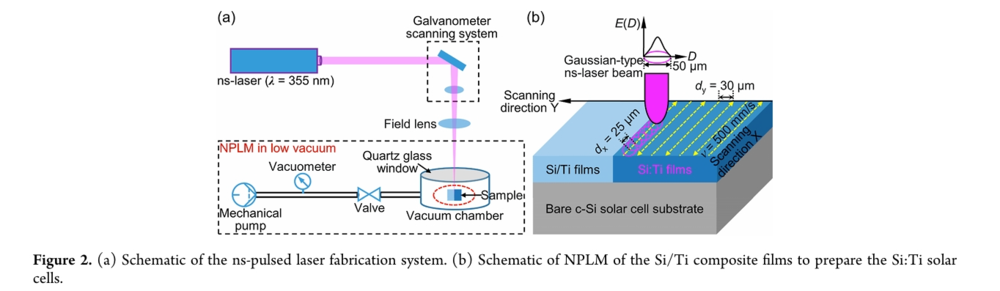

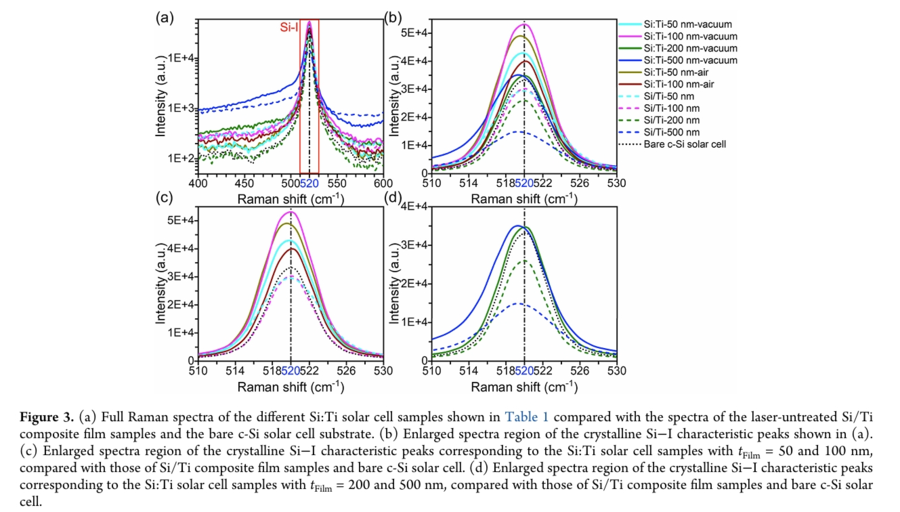

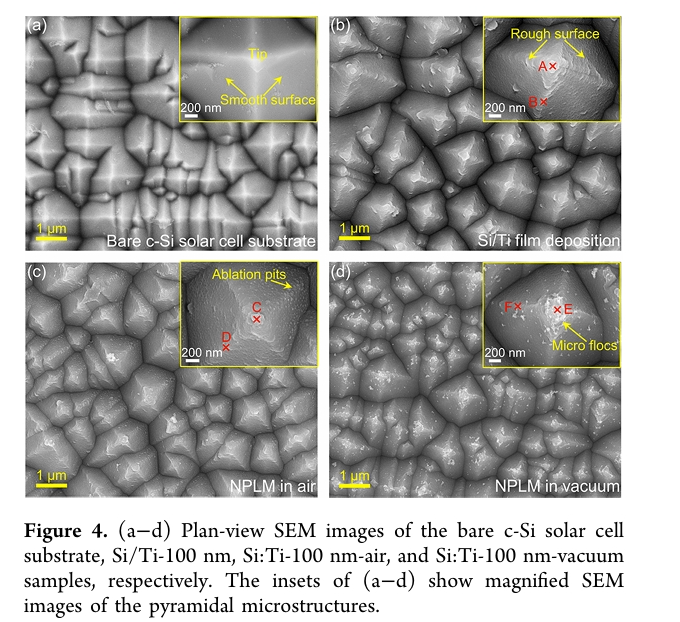

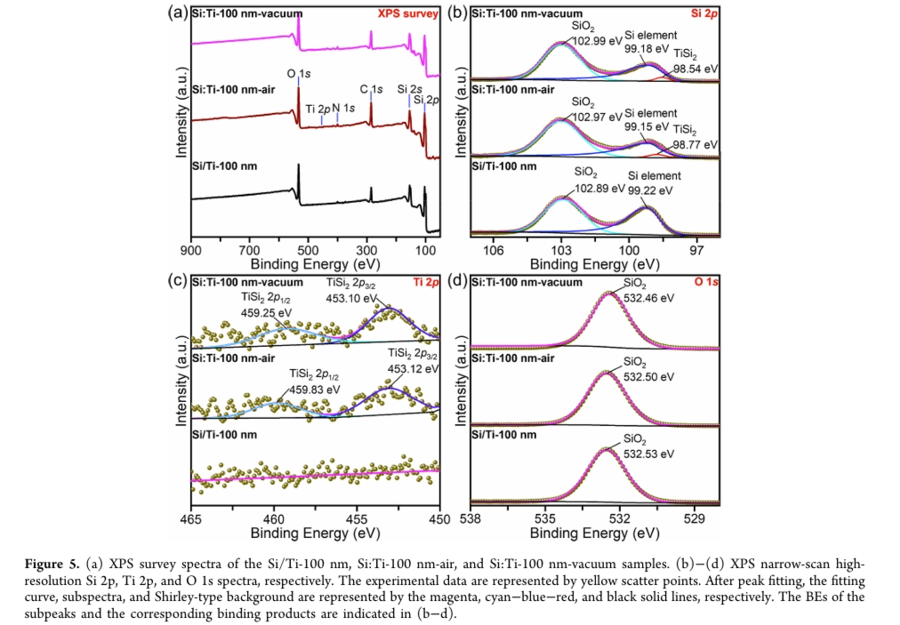

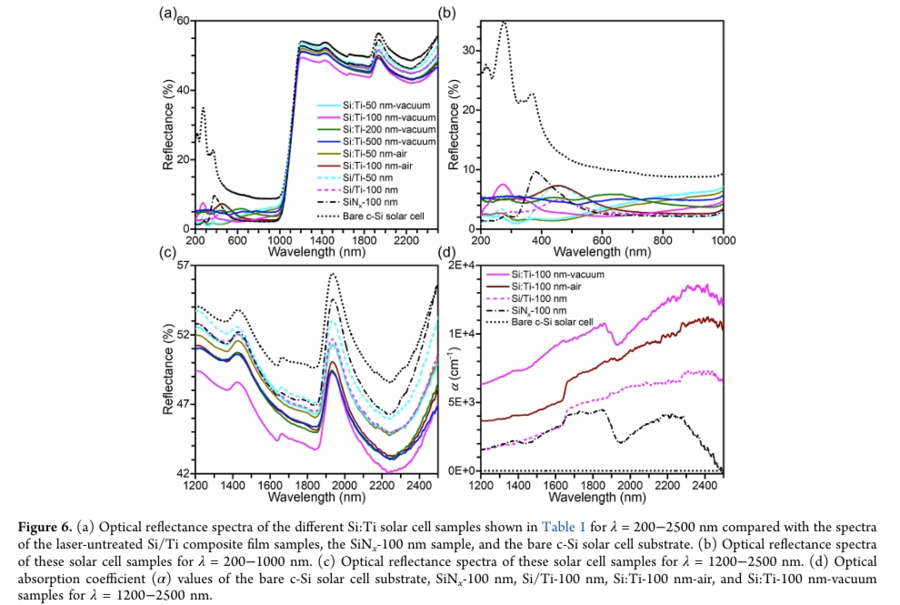

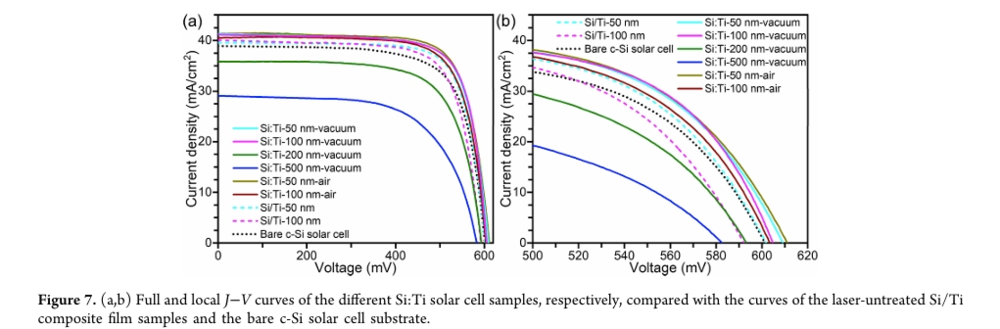

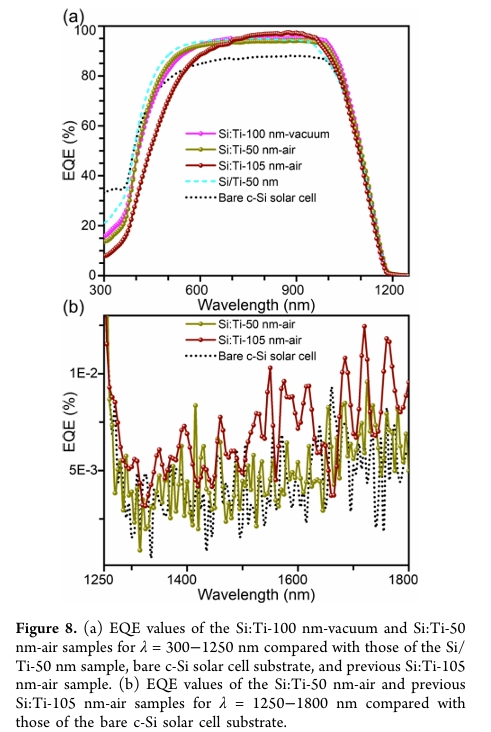

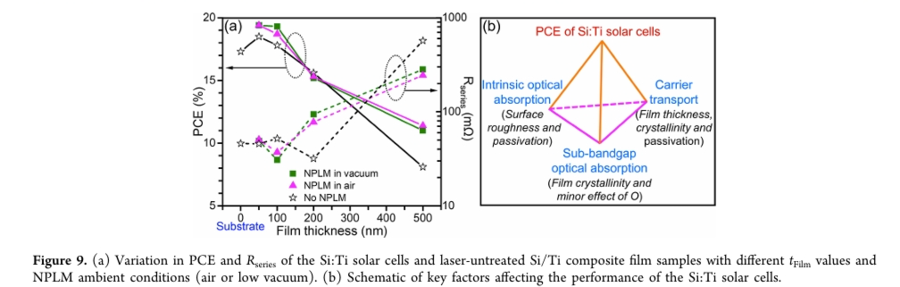

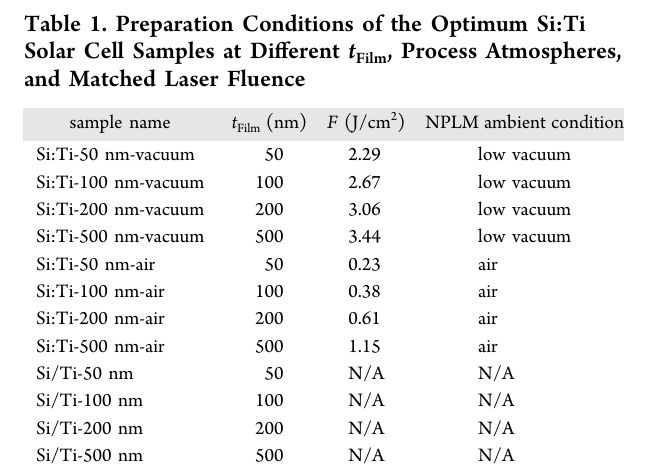

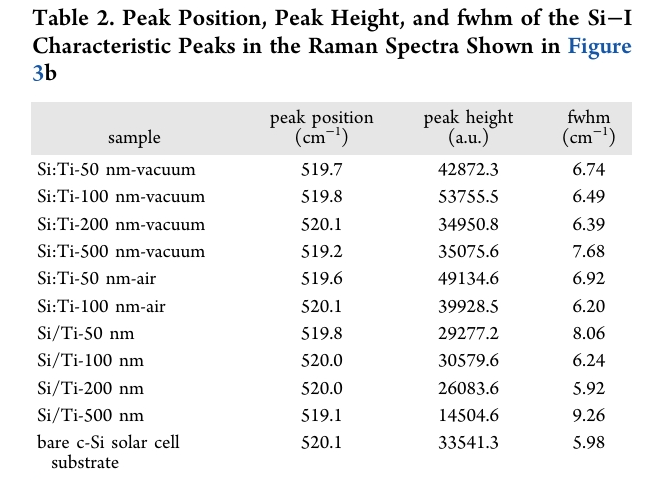

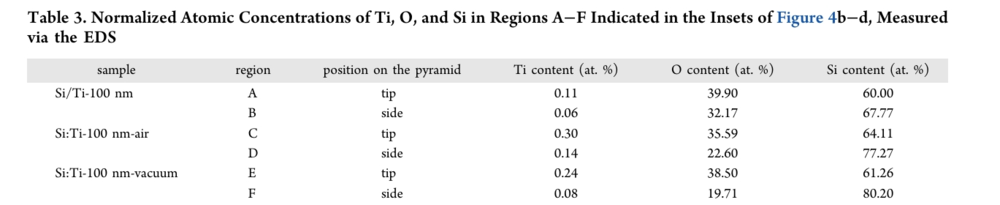

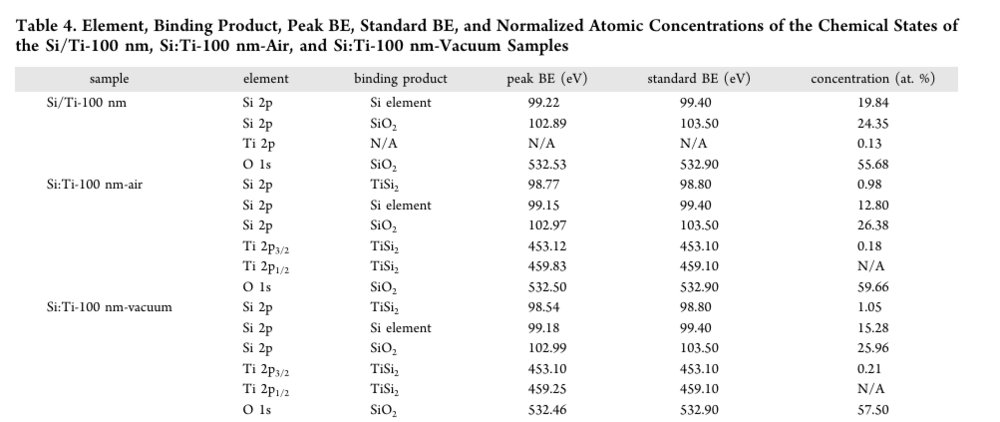

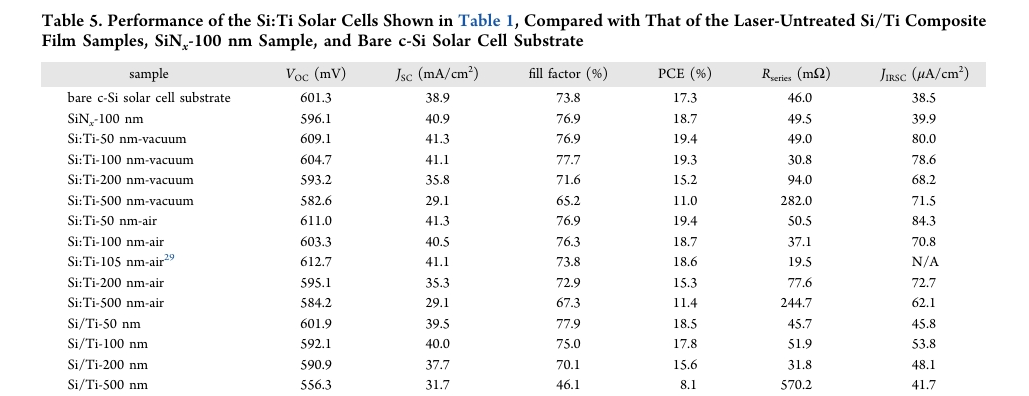

新型太陽能電池技術層出不窮,其中包括銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池、鈣鈦礦太陽能電池和Kesterite太陽能電池等。然而,單晶硅(c-Si)太陽能電池憑借其**的材料質量、成熟的制造工藝以及高效的光電轉換效率(PCE),在商用領域依然占據絕對主導地位,市場份額超過90%。盡管如此,提升c-Si太陽能電池的光電轉換效率仍是推動其廣泛應用的關鍵所在,因為PCE的每1%增長都能帶來約7%的成本降低。 為了提升c-Si太陽能電池的PCE,研究者們廣泛聚焦于改進電池結構和制造工藝。目前,通過采用鈍化發射極和背面電池(PERC)、隧道氧化物鈍化接觸(TOPCon)和異質結-內稟薄膜(HJT)等制備技術,c-Si太陽能電池已實現23.0%至26.8%的PCE值。其中,PERC技術憑借其高PCE和低制造成本,在光伏市場中脫穎而出。然而,電學和光學損耗成為制約硅單結太陽能電池實際PCE的瓶頸,通常被限定在約27.1%的水平。電損耗主要包括二極管非線性損耗、復合損耗和電阻損耗;而光損耗則主要包括表面反射損耗和光子吸收損耗。由于硅的本征帶隙(Eg)為1.12eV,只有能量高于此值的光子(即波長低于約1100nm)才能被吸收并產生電子-空穴對。 為了突破這一限制,西南科技大學數理學院的溫才教授聯合中國電子科技集團公司第九研究所的團隊,探索了通過超摻雜硅與深層雜質(如硫基和過渡金屬雜質)的方法來拓寬太陽光譜的吸收范圍,從而提高c-Si太陽能電池的光電轉換效率。納秒脈沖激光熔融(NPLM)作為一種高效且經濟的方法,被用于制備高效率的超摻雜硅太陽能電池。然而,關于影響這些太陽能電池中載流子產生和收集的關鍵因素,仍存在許多未知。為了深入理解這些因素,研究者們通過結合電子束沉積和空氣或低真空環境中的NPLM方法,在具有PERC結構的c-Si太陽能電池基板上實現了硅薄膜的鈦超摻雜。他們系統研究了鈦超摻雜硅(Si:Ti)太陽能電池的性能,評估了Si:Ti薄膜的結晶度、厚度以及NPLM過程中引入的氧雜質等因素對器件性能的影響。 研究結果顯示,Si:Ti薄膜的結晶度決定了鈦雜質的電激活率(或亞帶隙光學吸收),而薄膜的厚度則影響了Si:Ti薄膜中的載流子傳輸效率。此外,Si:Ti薄膜形成的金字塔狀微觀結構粗糙表面增強了太陽能電池的本征光學吸收。值得注意的是,盡管引入了氧雜質,但它們更傾向于與硅結合,并不影響電激活鈦雜質的濃度。因此,在空氣中通過NPLM制備的Si:Ti太陽能電池實現了19.4%的高光電轉換效率,比裸露的c-Si太陽能電池基板(17.3%)提高了2.1%。短路電流密度和外部量子效率測量進一步證實了這種效率提升是由于本征和亞帶隙光電流的增加。 此外,研究還發現,為了實現完全的NPLM并獲得良好的薄膜結晶度,薄膜厚度與激光能量密度之間的匹配至關重要。較大的薄膜厚度需要對應較高的激光能量密度,但這也可能導致更大的激光燒蝕和晶體質量變差,從而影響光生載流子的傳輸。因此,當Si:Ti太陽能電池的薄膜厚度達到或超過200nm時,其串聯電阻會迅速增大。 本研究不僅為深入理解微觀結構與器件性能之間的關系提供了寶貴的基礎結果,還展示了超摻雜硅在實現全太陽光譜光響應方面的巨大潛力。通過選擇高效率的基板(如HJT和TOPcon太陽能電池),可以進一步提高效率并降低現有商用c-Si太陽能電池的成本。同時,研究還指出,在使用NPLM工藝制備Si:Ti太陽能電池時,Si:Ti薄膜中存在的晶界等結構缺陷對近紅外光生載流子傳輸具有重要影響。這些發現為未來的研究和應用提供了有價值的指導。

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.4c02537?articleRef=control - 產品咨詢及購買請聯系我們 - |